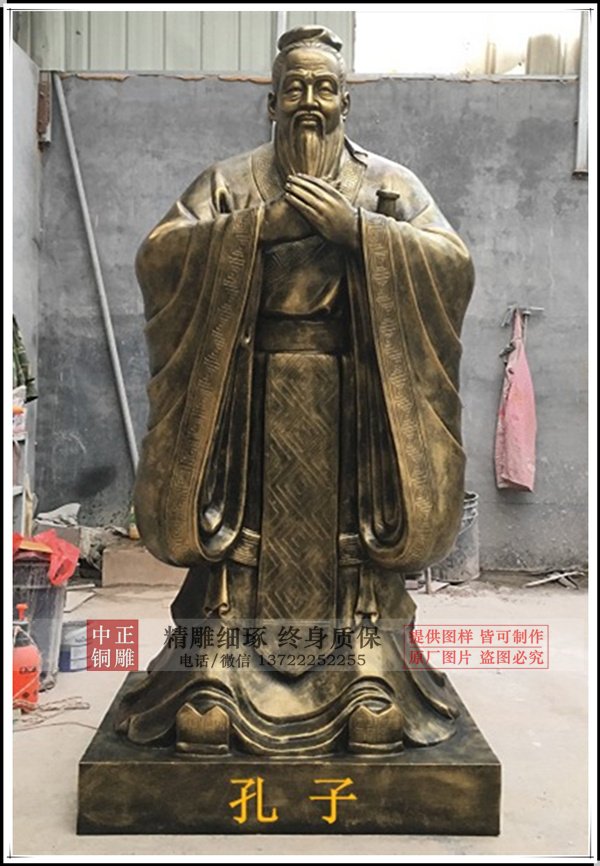

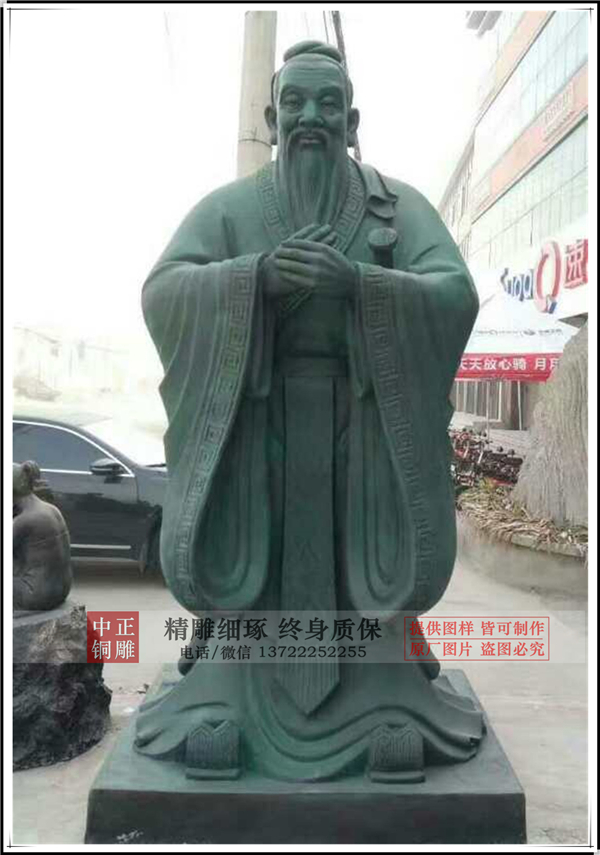

孔子雕塑對孝道文化的影響

孔子“孝”思想是儒家倫理中基本的行為規(guī)范和重要的道德范疇,對中華民族產生了深遠而巨大的歷史影響,說道孝道文化就必須說一說孔子雕塑對我國傳統(tǒng)文化的影響。

“孝”是中華民族傳統(tǒng)文化的重要內容和特征之一,也是儒家倫理思想中基本的行為規(guī)范和重要的道德范疇。作為儒家倫理思想代表的孔子的“孝”思想,內涵豐富,其中很多精華之處至今仍帶給我們倫理啟示。

孔子論孝,強調敬養(yǎng)父母。養(yǎng)親就是奉養(yǎng)父母,保證父母物質需要的供奉,這是孔子孝道的基本內容之一,也是傳統(tǒng)孝道最基本的含義。父母含辛茹苦把子女養(yǎng)大,子女成人后應當不忘養(yǎng)育之恩,盡心竭力供養(yǎng)和照料雙親,保障父母物質生活的需要,使其安度晚年。

當然做到這一點還遠遠不夠,于是,孔子說:“今之孝者,是謂能養(yǎng),至于犬馬,皆能有養(yǎng),不敬,何以別乎?”(《論語·為政》)保證父母吃飽穿暖,無饑寒之慮,固然重要,但這是連狗連馬都能做到的事。如果不敬愛父母,只是養(yǎng)活,單純地給吃給喝,這與狗養(yǎng)狗、馬養(yǎng)馬又有什么區(qū)別呢?因此,養(yǎng)親與敬親,是相輔相成的兩個方面,二者缺一不可。盡孝不單單是指對父母物質上的供養(yǎng),而應是內心自然且自覺的意愿,重在內心的誠敬。與此相適應,表現在外表方面,對父母應和顏悅色、恭敬親切,這是子女對父母摯愛的體現,也是孝道的第一要義。

孔子認為做子女的不僅要做到能敬養(yǎng)父母,而且要做到關心父母、溫暖父母,還應該問候請安,陪伴在父母身旁,為父母分憂解愁,這是內心的誠敬落實到生活的具體方面。孔子說:“父母在,不遠游,游必有方。”(《論語·里仁》)父母在時不能隨便遠游,遠游便無法侍奉父母。如果遠游且游蹤不定,那會讓父母牽掛、放心不下的,而孝子是不肯讓父母這樣的。孝便表現在“不遠游”、“游必有方”,做到能陪伴在父母身旁,時刻關懷、安慰和溫暖父母。

思念是指不在父母身邊的時候,應該時刻惦記、牽掛著父母,即孝思。關于孝思,孔子談了幾種情況。“孟武伯問孝。子曰:‘父母唯其疾之憂。’”《論語·為政》此句有兩種解釋,但是相通的:一是憂父母之疾,這是為父母擔憂;一是因疾使父母憂,那么作為子女就應該注意身體健康,不要增加父母的憂慮。“父母之年,不可不知也。一則以喜,一則以懼。”(《論語·里仁》)子女,不但要對父母恭敬有禮,而且要憂年憂疾,記住他們的歲數與生日,關心他們的身體健康,一方面為他們的健康長壽而高興,一方面為他們的衰老和疾病而憂懼。因此,應時刻思念和牽掛父母,這是人之常情,也是孝道的內在要求。

上一頁:歷史上真實的孔子雕塑

返回列表